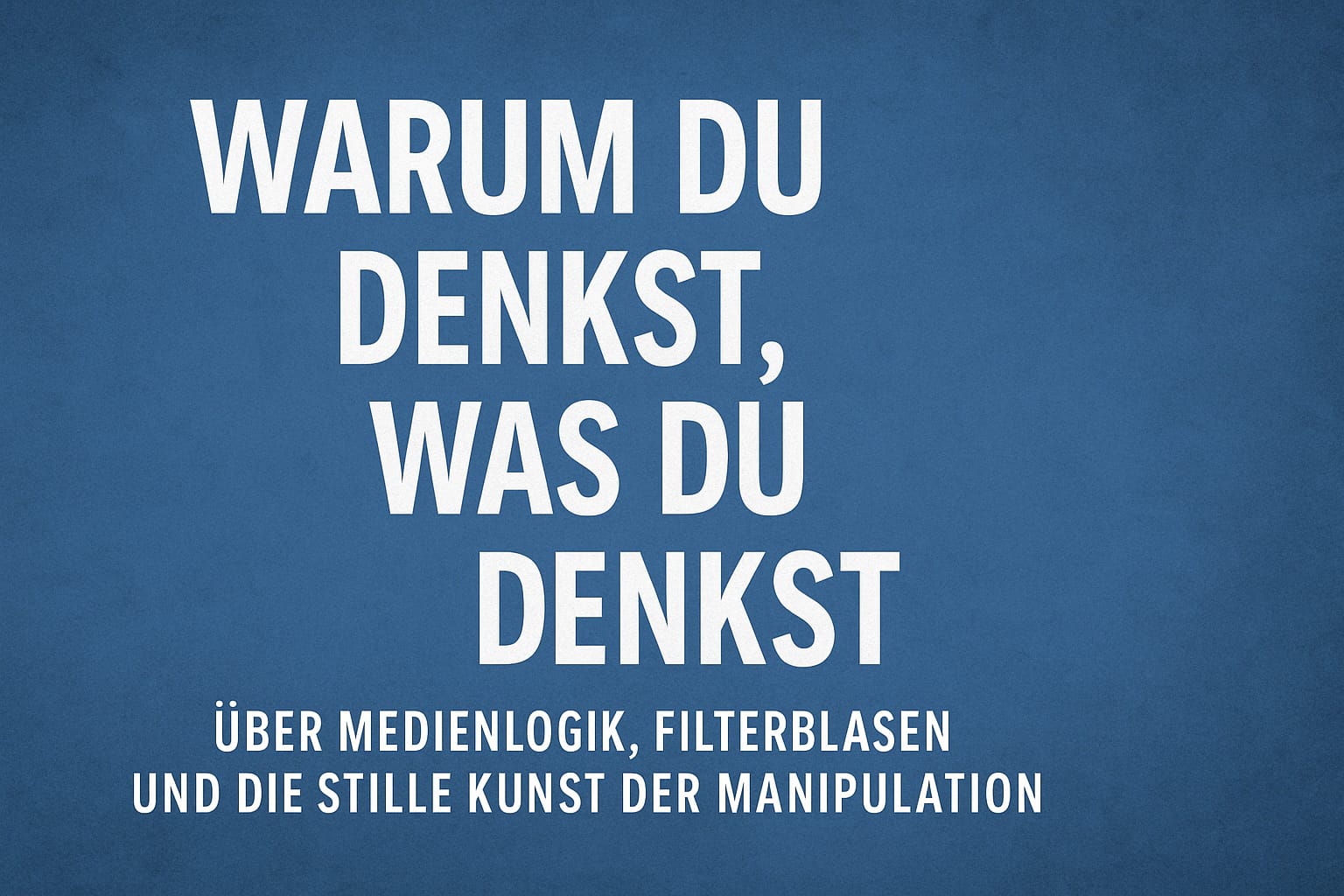

Der fremde Gedanke

Denke selbst.

Es war kein großer Schock. Keine plötzliche Erkenntnis, die alles veränderte. Es war eher ein langsames Erwachen. Ein Nachdenken, das sich still ausbreitete – und nicht mehr aufhörte.

Ich hatte Zeit. Vielleicht mehr, als mir lieb war. Und in dieser Zeit war ich viel allein. Kein Lärm von außen, keine Ablenkung. Erst war das unangenehm, fast wie Leere. Aber irgendwann wurde es ein Raum. Und in diesem Raum konnte ich zum ersten Mal wirklich hinhören. Nicht auf die Welt, sondern auf das, was in mir vorging.

Und da tauchte sie auf, diese eine Frage:

Warum denke ich eigentlich, was ich denke?

Nicht im Sinne von: „Wie bin ich auf diese Meinung gekommen?“ Sondern tiefer. Grundsätzlicher.

Wer hat eigentlich den Anfang gesetzt in meinen Gedanken?

Was davon habe ich geprüft – und was einfach übernommen?

Ich merkte, dass viele Überzeugungen, die ich für meine hielt, gar nicht aus mir selbst kamen. Sie waren irgendwoher in mich eingedrungen. Über Jahre. In Gesprächen, in Nachrichten, in Bildern, in Halbsätzen.

Nicht mit Gewalt – eher wie ein Tropfen, der immer wieder fällt. Bis er Form schafft.

Und das Beunruhigende war: Ich hatte es nicht bemerkt. Ich hatte geglaubt, dass ich selbst denke. Dass ich meine Meinung bewusst gewählt hätte.

Aber rückblickend konnte ich das nicht mehr sagen. Ich hatte übernommen, wiederholt, eingepasst. Ohne böse Absicht, aber auch ohne wirkliche Prüfung.

Erst als ich begann, Abstand zu nehmen – von den Medien, von den Erwartungen anderer, von meinen eigenen Gewohnheiten – begann sich etwas zu lösen. Es war kein befreiender Moment, sondern eher eine Enttäuschung.

Wenn Ihr nicht lesen mögt, findet Ihr hier die Podcastfolge zum anhören.

Im wörtlichen Sinn: Ich wurde einer Täuschung enthoben.

Ich begann zu sortieren. Nicht nur Informationen, sondern Gedanken. Und plötzlich war da ein Unterschied spürbar: zwischen dem, was sich fremd anfühlte – und dem, was wirklich zu mir gehörte.

Viele Gedanken, die ich für richtig hielt, wirkten plötzlich wie eingekleidet. Irgendwie richtig – aber nicht wirklich echt.

Und da begann eine zweite, noch unbequemere Frage:

Wer hat ein Interesse daran, dass ich so denke?

Nicht nur: Woher kommt das?

Sondern: Wem nützt das?

Damit war der Punkt erreicht, an dem man nicht mehr zurückkann. Wer einmal merkt, wie sehr sein Denken geprägt wurde, kann es nicht mehr übersehen. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit: neu zu lernen, was es heißt, selbst zu denken.

Die Logik der Sichtbarkeit

- Was wir für „wichtig“ halten, ist selten das Ergebnis sorgfältiger Abwägung. Es ist oft nur das, was sichtbar ist.

- Was auftaucht.

- Was ständig wiederkehrt.

- Was in unseren Köpfen bleibt, weil es überall ist.

In einer durchmedialisierten Welt entscheidet nicht mehr allein der Inhalt einer Nachricht über ihre Bedeutung – sondern die Form, in der sie erscheint. Ihre Lautstärke. Ihre Reichweite. Ihr Timing. Ihr Wiedererkennungswert.

Das ist keine Verschwörung. Es ist eine Struktur.

Die moderne Medienlogik funktioniert nach einem einfachen Prinzip:

Was Aufmerksamkeit bringt, gewinnt.

Und Aufmerksamkeit ist nicht gleich Wahrheit.

Sie ist nicht einmal gleich Relevanz.

Sie ist einfach nur: Verwertbarkeit.

Ob ein Thema in den Nachrichten auftaucht, hängt nicht in erster Linie davon ab, wie wichtig es für das Leben der Menschen ist. Es hängt davon ab, ob es Klicks bringt. Ob es Empörung erzeugt. Ob es Bilder liefert. Ob es polarisiert. Ob es sich zuspitzen lässt.

Das erklärt, warum wir stundenlang über Einzelfälle diskutieren, während große systemische Entwicklungen kaum je in den Blick geraten.

Es erklärt, warum Krisen immer im Jetzt verhandelt werden – nie in Zusammenhängen.

Und warum wir täglich „informiert“ werden, ohne wirklich etwas zu verstehen.

Medien haben keine neutrale Beziehung zur Wirklichkeit.

Sie produzieren Wirklichkeit – durch Auswahl und durch Auslassung.

Man kann das an einem einfachen Beispiel sehen:

Ein Ereignis, das nicht berichtet wird, existiert öffentlich nicht.

Es hat keine Bedeutung, weil es nicht in den Köpfen stattfindet.

Und umgekehrt wird das, was berichtet wird – egal wie klein oder belanglos – plötzlich groß.

Es wird diskutiert, geteilt, gefühlt. Es wird zur Realität.

Die Wahrheit ist also nicht das Einzige, das zählt.

Die Sichtbarkeit entscheidet. Und mit ihr die Medien.

Wer entscheidet, was wir sehen – entscheidet auch, worüber wir sprechen. Und wer entscheidet, worüber wir sprechen, hat bereits Einfluss darauf, was wir denken.

Darum ist es gefährlich, wenn wenige große Plattformen darüber bestimmen, was überhaupt in den öffentlichen Raum gelangt – sei es durch algorithmische Sortierung, durch Auswahl der Themen oder durch die Gewichtung, mit der bestimmte Inhalte nach oben gespült werden.

In der Sprache der Demokratie nennt man so etwas: Agenda-Setting.

In der Sprache der Macht nennt man es: Meinungssteuerung.

Was uns fehlt, ist nicht mehr Information – wir leben im Überfluss davon.

Was uns fehlt, ist das Bewusstsein für den Mechanismus:

Dass das, was wir sehen, nicht neutral ist.

Sondern Ergebnis eines Systems, das nicht Wahrheit sucht, sondern Wirkung.

Und wenn sich das, was wir sehen, bereits nach einer inneren Logik sortiert – was passiert dann mit all dem, was wir nicht sehen? Was bleibt von einer Welt übrig, wenn wir nur noch das wahrnehmen, was durch unsere Blase dringt?

Das ist die Frage des nächsten Kapitels.

Denke selbst: Die Architektur der Blase

Filterblasen klingen harmlos. Fast niedlich.

Als wäre es nur eine Art kleiner, selbstgebauter Raum im Internet, in dem man sich wohlfühlt.

Tatsächlich aber sind sie gigantische Strukturen, unsichtbar und wirksam, die unser Denken in Formen pressen – ohne dass wir es merken.

Eine Filterblase entsteht nicht nur dadurch, dass man bestimmten Leuten folgt oder bestimmte Inhalte bevorzugt. Sie entsteht durch die Art, wie das Internet funktioniert.

Und das betrifft heute fast alles: von Suchmaschinen über Nachrichtenseiten bis hin zu Online-Shops.

Die bekannteste Form ist die klassische Social-Media-Blase:

Wenn ich auf YouTube ein Video zu einem bestimmten Thema sehe – zum Beispiel über Ernährung – wird mir beim nächsten Mal mehr davon vorgeschlagen. Nicht, weil das Thema so wichtig wäre, sondern weil das System gelernt hat, dass ich daran interessiert bin.

Dasselbe passiert bei politischen Inhalten, bei Meinungen, bei Weltbildern. Der Algorithmus serviert mir, was ich sehen will. Oder besser: was ich länger anschaue.

Das klingt effizient. Und ist doch gefährlich.

Denn ich bekomme nicht mehr die ganze Welt zu sehen, sondern eine Welt, die zu mir passt. Oder genauer: eine Welt, die zu dem passt, was der Algorithmus über mich glaubt.

Ein anderes Beispiel:

Zwei Menschen suchen bei Google nach „Ukraine Krieg Ursachen“.

Der eine hat sich zuvor kritisch über NATO-Politik informiert, der andere hat viel Zeit auf großen Nachrichtenseiten verbracht.

Beide bekommen unterschiedliche Ergebnisse.

Nicht weil es zwei Wahrheiten gibt – sondern weil Google längst beide Nutzerprofile kennt.

Die Suchergebnisse sind personalisiert. Die Wahrheit ist gefiltert.

Und das betrifft nicht nur politische Themen.

Auch bei Gesundheit, Wirtschaft, Gesellschaft – überall wirken diese Filter.

Sie lenken nicht nur, was wir sehen – sondern auch, was wir nicht mehr sehen.

Das Tragische ist: Wir merken es nicht.

Denn das System gibt uns ständig das Gefühl, gut informiert zu sein. Es zeigt uns Vielfalt – aber innerhalb unserer Blase. Es gibt uns Auswahl – aber ohne echten Kontrast.

Und so entsteht etwas sehr Tückisches:

Wir haben den Eindruck, selbst zu denken – aber wir bewegen uns in einem gedanklichen Gehege.

Wenn wir dann auf Menschen treffen, die eine ganz andere Sicht auf dieselbe Sache haben, sind wir fassungslos.

Wie kann man das Thema nur so verdreht sehen?

Wie kann man so falsch liegen?

Doch der andere hat nur eine andere Blase – mit eigener Logik, eigenen Quellen, eigenen Bestätigungen.

Und wenn sich zwei Blasen begegnen, prallen nicht nur Meinungen aufeinander – sondern Wirklichkeitsmodelle.

Das ist der Grund, warum Debatten heute so oft scheitern.

Nicht, weil die Menschen böswillig sind.

Sondern weil sie nicht dieselbe Welt sehen.

Diese Architektur ist nicht böse im klassischen Sinn – aber sie ist nicht neutral.

Denn sie bevorzugt, was uns gefällt, nicht was wahr ist.

Sie stärkt unsere Überzeugungen, statt sie zu hinterfragen.

Und sie macht das Fremde unsichtbar – oder lächerlich.

Das ist kein Nebeneffekt. Es ist ein Prinzip.

Ein ökonomisches Prinzip. Denn Widerspruch bringt keine Klicks – Bestätigung schon.

Und so wird die digitale Welt zum Spiegelkabinett. Jeder sieht sich selbst – nur in verschiedenen Versionen.

Doch wie kommt es eigentlich dazu, dass wir selbst in diesen Blasen so bereitwillig leben? Warum widersprechen wir kaum, wenn etwas zwar bequem, aber fragwürdig ist? Und wer bestimmt eigentlich, was wir überhaupt für denkbar halten?

Die nächste Schicht führt uns zur gezielten Einflussnahme:

Framing, Diskreditierung, Meinungsmache.

Denke selbst: Die stille Kunst der Manipulation

Es gibt eine Art von Einfluss, die man kaum spürt.

Sie spricht in ganzen Sätzen. Sie ist gut formuliert. Sie klingt vernünftig.

Und doch verändert sie, was wir für richtig halten. Was wir glauben dürfen. Was gesagt werden darf – und was nicht mehr gesagt werden soll.

Diese Art von Einfluss ist nicht zufällig.

Sie folgt Regeln. Und sie hat Akteure.

Zunächst zur Sprache.

Denn wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert das Denken.

Das ist keine neue Erkenntnis. Aber selten wurde sie so konsequent umgesetzt wie heute.

Framing nennt man das:

Ein und dieselbe Tatsache bekommt eine andere Bedeutung – je nachdem, wie man sie benennt.

Ein Beispiel:

– Ein Mann wird als „Aktivist“ bezeichnet – oder als „Extremist“.

– Ein Gesetz als „Klimaschutzmaßnahme“ – oder als „Freiheitseinschränkung“.

– Ein Eingriff in Grundrechte als „Solidarität“ – oder als „Zwang“.

Die Fakten bleiben dieselben. Aber das Denken verändert sich.

Solche Rahmungen geschehen nicht aus Versehen.

In vielen Fällen werden sie gezielt entworfen – in PR-Agenturen, in Thinktanks, in sogenannten zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in Wahrheit politische Interessen vertreten.

/>>Sie setzen Begriffe. Sie formen Bilder. Sie liefern die Sprache, mit der Debatten geführt – und beendet werden.

Denn das ist der zweite Schritt:

Denke selbst: Diskreditierung

Nicht das Argument wird angegriffen – sondern der Mensch. Er ist ein Verschwörungstheoretiker, ein Rechter, ein Leugner, ein Putinversteher, ein Schwurbler. Mit einem Wort wird er aus dem Diskurs entfernt. Was er sagt, spielt keine Rolle mehr. Seine Person genügt, um ihn unsichtbar zu machen.

Auch das ist kein Zufall.

Wer kritische Stimmen entmenschlicht, muss sich nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen.

Und wer den Widerspruch moralisch abwertet, gewinnt – ohne zu überzeugen.

Diese Praxis hat System. Sie ist überall dort zu finden, wo ein bestimmtes Bild von der Welt verteidigt werden soll – nicht durch Beweise, sondern durch Kontrolle über Sprache und Ansehen.

Und die Werkzeuge sind dabei erstaunlich fein:

• Debattenräume verengen sich, weil bestimmte Themen „heikel“ sind

• Kritik wird als Gefahr für das Gemeinwohl dargestellt

• Emotion ersetzt Argumentation

• Wer Fragen stellt, wird verdächtig

So entsteht ein Klima, in dem Denken nicht mehr mutig ist, sondern vorsichtig. Nicht, weil jemand Angst hat, verhaftet zu werden – sondern weil er als „vernünftig“ gelten will. Die Angst ist nicht physisch – sie ist sozial.

Und während wir glauben, frei zu sprechen, beginnen wir, uns selbst zu zensieren.

Nicht laut. Nicht dramatisch. Sondern im Stillen.

Ein Satz weniger. Eine Frage geschluckt.

Ein Gedanke, der ungedacht bleibt.

Das alles ist wirksam, weil es nicht sichtbar ist.

Es gibt keine offizielle Zensur – aber es gibt eine emotionale Lizenzpflicht.

Nur wer das Richtige sagt, gehört dazu.

Das ist keine Diktatur im klassischen Sinn.

Aber es ist eine neue Form der Lenkung:

Nicht über Macht – sondern über Meinung.

Nicht durch Zwang – sondern durch Erwartung.

Und genau das macht sie so schwer zu greifen – und so schwer zu entkommen.

Doch warum lassen wir das mit uns machen?

Warum hinterfragen wir so selten das, was uns vorgesetzt wird?

Und wieso spüren wir so wenig Widerstand – selbst dort, wo der Verdacht längst da ist?

Vielleicht liegt die Antwort tiefer.

Nicht nur in der Welt – sondern in uns selbst.

Der Wille zur Täuschung – in uns selbst

Die gefährlichste Form der Manipulation ist nicht die von außen.

Es ist die, die wir uns selbst zufügen.

Nicht weil wir dumm wären. Nicht weil wir nicht wüssten, dass etwas faul ist. Sondern weil wir nicht wissen wollen, was es bedeutet – wenn es tatsächlich faul ist.

Denn wer eine Wahrheit erkennt, muss auch mit ihren Folgen leben.

Und das ist unbequem.

Viele Menschen ahnen, dass etwas nicht stimmt.

Dass das, was sie lesen, hören, glauben – vielleicht nicht das ganze Bild ist.

Aber sie folgen dieser Ahnung nicht.

Nicht, weil sie es nicht könnten – sondern weil sie es nicht wollen.

Das hat mit Angst zu tun – und mit Bequemlichkeit.

Mit dem Wunsch, dazu zu gehören.

Mit dem tiefen menschlichen Bedürfnis, auf der „richtigen Seite“ zu stehen.

Denn wer beginnt, Fragen zu stellen, verliert oft Zugehörigkeit.

Er verliert Zustimmung. Sicherheit. Verlässlichkeit.

Er wird schnell zu dem, der „komisch denkt“, der „zu viel hinterfragt“, der „abdriftet“.

Und darum ziehen viele eine stille Grenze in sich.

Sie sehen, was sie sehen – aber sie sprechen es nicht aus.

Oder sie stellen sich taub, weil es leichter ist, weiter zu funktionieren.

Der Confirmation Bias, also die Neigung, nur das zu glauben, was ins eigene Bild passt, ist keine Schwäche – es ist ein Schutzmechanismus.

Er bewahrt unser Weltbild vor Erschütterung.

Denn jeder neue Gedanke, der das Alte infrage stellt, ist eine kleine Zumutung.

Auch das Bedürfnis nach Konsens spielt eine Rolle.

Der Mensch ist kein isoliertes Wesen. Er will dazu gehören.

Und wenn er merkt, dass bestimmte Meinungen ihn isolieren – dann verzichtet er lieber auf sie.

Darum ist die größte Gefahr für die Wahrheit nicht die Lüge.

Es ist der Mensch, der sie nicht hören will.

Oder sie nur dann gelten lässt, wenn sie nichts ändert.

Bonhoeffer schrieb sinngemäß:

Dummheit ist gefährlicher als Bosheit, weil sie sich nicht belehren lässt.

Er meinte damit nicht mangelnden Intellekt – sondern den Zustand, in dem ein Mensch sich nicht mehr ansprechen lässt.

Weil er innerlich abgeschlossen hat.

Weil das bequeme Denken ihm näher ist als das aufrichtige.

Und genau hier wird das Thema persönlich:

Denn niemand ist davon ausgenommen. Auch ich nicht.

Auch ich habe Meinungen verteidigt, nur weil sie in mein Bild passten.

Ich habe Dinge geglaubt, weil sie von der „richtigen Seite“ kamen.

Und ich habe mich gesträubt, wenn eine Wahrheit mir nicht in den Kram passte.

Das ist nicht schlimm – aber es ist gefährlich.

Denn wenn wir uns selbst nicht mehr prüfen,

dann sind wir offen – für alles, was sich gut verpackt präsentiert.

Was wir denken, ist also nicht nur Ergebnis von Informationen –

sondern auch von Bedürfnissen, Ängsten und sozialer Einbettung.

Doch all das wäre nicht so wirksam, wenn es sich nicht mit einem weiteren Faktor verbinden würde: Geld.

Denn die Welt, in der wir uns bewegen, hat ein ökonomisches Interesse daran, dass wir bleiben, wo wir sind.

Dass wir klicken, scrollen, konsumieren.

Dass wir nicht zweifeln – sondern zustimmen.

Denke selbst: Die Ökonomie des Denkens

Wahrheit ist nicht profitabel.

Zumindest nicht immer. Und schon gar nicht sofort.

Was sich gut verkauft, ist selten das, was in Ruhe erklärt werden müsste.

Es ist das, was emotional ist. Schnell. Polarisierend.

Was Reaktionen erzeugt – Likes, Kommentare, Teilungen.

Denn im digitalen Raum zählt nicht die Substanz – sondern die Aufmerksamkeit.

Die großen Plattformen des Internets leben davon.

Sie verdienen ihr Geld mit unserer Zeit.

Jede Sekunde, die wir auf dem Bildschirm verbringen, wird monetarisiert.

Nicht, weil wir dafür zahlen – sondern weil unsere Aufmerksamkeit verkauft wird.

- An Werbekunden.

- An Datenhändler.

- An Interessengruppen.

Und darum ist es nicht egal, welche Inhalte gezeigt werden.

Denn Aufmerksamkeit folgt bestimmten Gesetzen.

Sie sucht das Schnelle, das Laute, das Extreme.

Nicht das Abwägende, nicht das Zwischentonige.

Was also sehen wir zuerst?

Nicht das Wahre – sondern das, was uns fesselt.

Nicht das, was uns bildet – sondern das, was uns bindet.

Ein Artikel mit differenzierter Analyse wird seltener geklickt als ein wütender Kommentar.

Ein sachlicher Bericht geht unter – ein empörender Post geht viral.

Die Systeme lernen daraus. Und sie passen sich an.

Was sich lohnt, wird verstärkt.

Was nicht klickt, verschwindet.

So entsteht ein Zerrbild der Welt – nicht aus bösem Willen, sondern aus ökonomischer Logik.

Diese Logik macht auch vor der Wahrheit nicht halt.

Denn wenn ein Thema zu komplex ist, wird es vereinfacht.

Wenn eine Meinung zu unpopulär ist, wird sie verdrängt.

Wenn ein Zweifel stört, wird er umrahmt – oder übertönt.

Das verändert auf Dauer unser Denken.

Wir gewöhnen uns an die Oberflächlichkeit.

An die ständige Reizüberflutung.

An das Gefühl, informiert zu sein – obwohl wir nur gefüttert werden.

Und was noch schlimmer ist:

Wir verlieren die Geduld für das, was Zeit braucht.

>Für Argumente. Für Widersprüche. Für echte Erkenntnis.

Denn in einer Welt, in der alles sofort passieren muss, hat die Wahrheit keine Chance.

Sie ist langsam.

Sie ist sperrig.

Und sie lässt sich nicht verkaufen.

Dafür braucht man einen Willen – und eine innere Unabhängigkeit.

Beides ist rar geworden.

Doch genau da beginnt etwas Neues.

Denn wer diese Mechanismen durchschaut, der steht an einem Wendepunkt.

Nicht weil er die Welt retten kann – aber weil er sich nicht mehr täuschen lassen muss.

Und vielleicht beginnt hier – ganz leise – die Freiheit.

Nicht die große, politische. Sondern die erste, innere.

Der Anfang von Freiheit

Freiheit beginnt nicht mit einem großen Schritt.

Sie beginnt mit einem einfachen Satz:

„Das glaube ich nicht sofort.“

Es ist ein leiser Zweifel – aber er ist ehrlich.

Und wenn man ihm nachgeht, verändert sich etwas.

Nicht die Welt – aber die Art, wie man ihr begegnet.

Freiheit im Denken heißt nicht, alles infrage zu stellen.

Es heißt, bereit zu sein, es zu tun.

Es heißt, sich nicht vorschnell festzulegen. Nicht reflexhaft zuzustimmen.

Und nicht alles mitzumachen, nur weil es alle tun.

Wer selbst denken will, muss lernen, mit dem Unbequemen zu leben.

/>>Mit offenen Fragen. Mit Unsicherheit. Mit der Spannung, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können – und manchmal auch gar keines.

Das ist anstrengend. Und es macht einsamer.

Denn wer nicht mehr einfach nur zustimmt, wird nicht immer gemocht.

Aber er bleibt sich treu.

Es gibt keine einfache Lösung für das, was wir beschrieben haben.

Keine App gegen Manipulation. Kein Tool gegen Framing. Kein Trick gegen Selbsttäuschung.

Was es gibt, ist ein Weg.

Ein Weg, der bei einem selbst beginnt – und dort auch bleibt.

Ein langsamer, prüfender Blick. Ein Gedanke, der nicht gleich raus muss. Ein Gespräch, das nicht sofort ein Urteil fällt.

Es ist kein heroischer Weg.

Aber es ist ein aufrechter.

Wer ihn geht, wird nicht perfekt.

Aber er wird klarer. Und manchmal auch leiser.

Denn er hat begriffen, dass Denken nicht dazu da ist, Recht zu behalten – sondern Wahrheit zu suchen.

Und Wahrheit lässt sich nicht besitzen.

Man kann sich ihr nur annähern.

Vielleicht ist das alles nicht spektakulär.

Aber in einer Welt, die ständig schreit, ist leises Denken ein Zeichen von Stärke.

Und wer heute noch bereit ist, aufrichtig zu fragen,

statt nur zu glauben,

der ist vielleicht weiter

als viele, die meinen, schon längst angekommen zu sein.

Für alle, die diesen Weg gehen wollen, gibt es kein Rezept – aber es gibt Werkzeuge. Ein wacher Blick auf Sprache. Auf Bilder. Auf Muster. Und genau darum geht es im Anhang.

Anhang: Erkenne das Framing – und gewinne deine Wahrnehmung zurück

Teil A – Die Grundlagen: 7 Dinge, die du sofort tun kannst

1. Achte auf Wörter, die sofort bewerten. Wenn in einem Beitrag von „umstritten“, „extrem“, „fragwürdig“, „rechts“, „Verschwörung“ oder „populistisch“ die Rede ist, frag dich: – Ist das eine Beschreibung – oder schon ein Urteil? Diese Wörter lenken deine Meinung, bevor du überhaupt nachgedacht hast.

2. Frag dich bei jeder Nachricht: Was wird hier nicht gesagt? Was fehlt? Welche Perspektiven kommen gar nicht vor? – Beispiel: Wird ein Gesetz gelobt – aber nicht erwähnt, wer es kritisiert?

3. Trenne die Aussage vom Absender. Ein Argument wird nicht richtiger, weil es von einem Professor kommt – oder falscher, weil es von einem Unbequemen kommt. – Wahrheit hängt nicht am Lebenslauf.

4. Achte auf Emotionalisierung. Wenn dich ein Beitrag sofort wütend, traurig oder empört macht – halte inne. – Wird hier gerade meine Emotion benutzt, um meinen Verstand auszuschalten?

5. Lies nicht nur Überschriften. Überschriften sind oft Meinung, nicht Inhalt. – Lies den Text – und frag dich: Stimmt die Schlagzeile mit dem Text überein?

6. Rede mit Menschen außerhalb deiner Blase. Nicht zum Überzeugen – sondern zum Verstehen. – Was sieht der andere, was du nicht siehst?

7. Mach manchmal bewusst Pause von allem.

- Kein Newsfeed.

- Kein Social Media.

- Kein Dauerrauschen. – Nur wer innehält, kann merken, was in ihm lebt – und was in ihn gelegt wurde.

Teil B – Die Vertiefung: 5 Fragen für Fortgeschrittene Denker

1. Wer hat ein Interesse daran, dass ich das glaube? Nicht jede Meinung ist gekauft – aber viele sind nützlich. – Folge dem Nutzen – nicht nur der Information.

2. Ist das wirklich ein Gegensatz – oder wurde mir einer gebaut? Oft wird ein Thema als Entweder-Oder dargestellt: Freiheit oder Sicherheit. Umwelt oder Wirtschaft. – Viele Themen sind komplexer als es scheint.

3. Welche Begriffe wurden mir „vorgegeben“ – und wie verändern sie meine Sicht? – Beispiel: Sagt man „Impfgegner“ oder „Impfkritiker“ – das macht einen Unterschied. Erkenne das Wording – es ist das neue Denken.

4. Wurde hier mit moralischem Druck gearbeitet? Wenn etwas nicht mehr kritisiert werden darf, weil es angeblich „alternativlos“, „solidarisch“, „verantwortlich“ ist – frag dich: – Warum wird nicht mehr diskutiert – sondern beschämt?

5. Habe ich selbst genug innere Freiheit, um mich eines besseren belehren zu lassen? Die Wahrheit zu erkennen, heißt manchmal: sich selbst widersprechen.

Bin ich bereit dazu?

Abschlussgedanke

Dieses Handwerkszeug ersetzt keine Bildung, keine Recherche, keine Wahrheitssuche.

Aber es ist ein Anfang. Ein Schutz. Ein kleines Schild gegen das große Rauschen.

Und manchmal reicht schon ein Satz wie:

„Moment. Ich denke nochmal selbst.“

Das ist der erste Schritt – in die Freiheit.

Hier geht es zur Podcastfolge.

Immer auf dem Laufenden bleiben