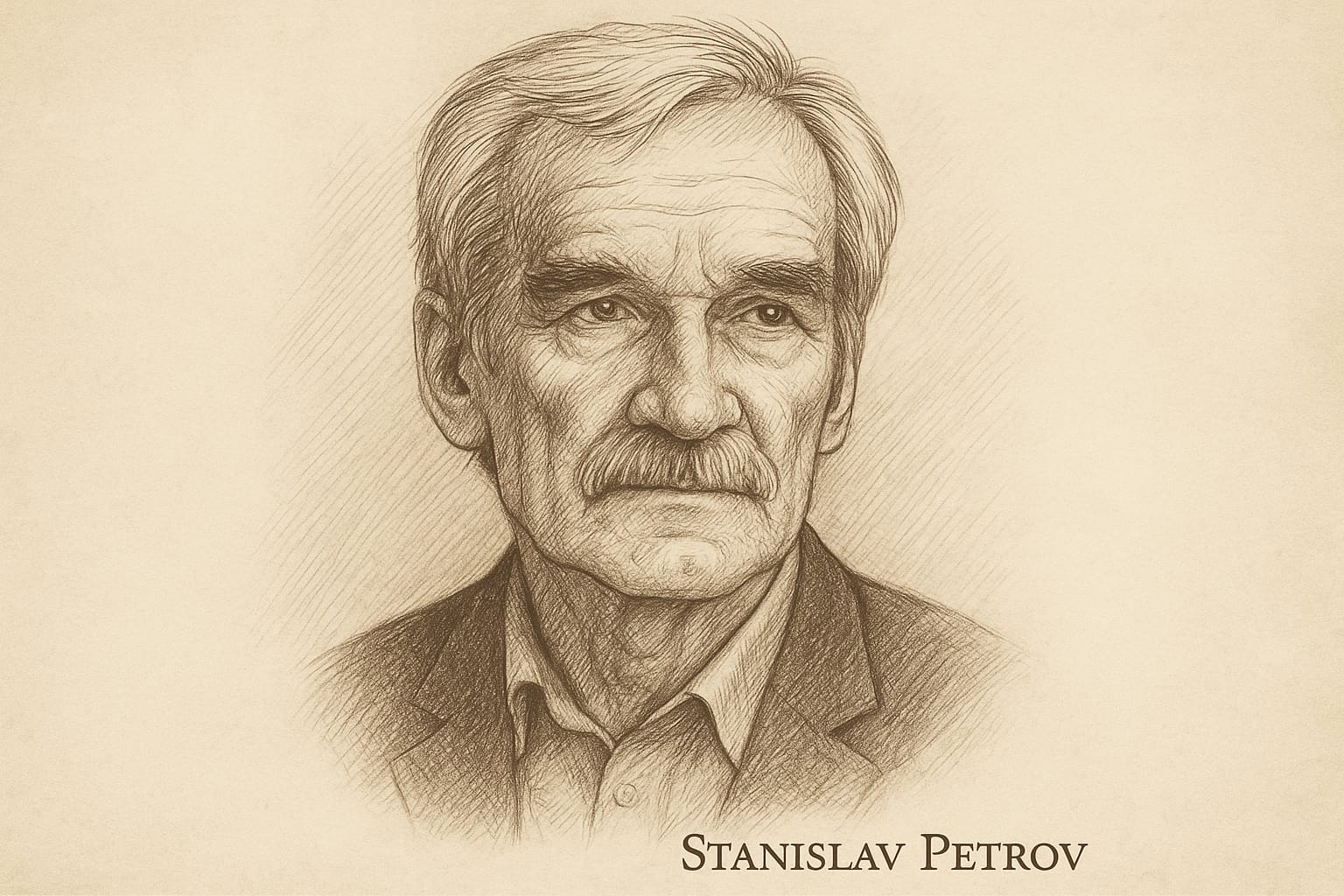

Stanislaw Petrow – Ein Held den niemand kennt

Es war ein ganz gewöhnlicher Tag, damals im Spätsommer 1983. Die Welt stand, wie so oft, in ihrem hektischen Gleichmaß – irgendwo zwischen Börsennachrichten, Parteitagen und Fernsehansagen. In Europa war es Wahljahr, in den USA sprach man über das Wettrüsten, und in der Sowjetunion bereitete man sich auf den Ernstfall vor. Auf den ganz großen. Auf den atomaren.

Was niemand wusste: Die Menschheit stand an diesem Tag näher an ihrem Ende als je zuvor. Kein Alarm schrillte in den Straßen, keine Sirene warnte, keine Durchsage erreichte die Wohnzimmer. Und doch trennten uns in dieser Nacht nur wenige Minuten von der völligen Auslöschung.

Kein politisches Gremium rettete uns. Kein diplomatisches Wunder, keine neue Technologie.

Was uns rettete, war ein einzelner Mensch, der seinen Verstand nicht ausschaltete, obwohl es alle von ihm verlangten.

Stanislaw Petrow. Ein Name, den kaum jemand kennt – obwohl er wahrscheinlich der einzige Grund ist, warum du diesen Text lesen kannst.

Der geopolitische Hintergrund – 1983 als Pulverfass

1983 war kein normales Jahr – es war ein Jahr, in dem die Nerven blank lagen. Der Kalte Krieg hatte einen neuen Tiefpunkt erreicht. Zwischen Washington und Moskau herrschte nicht nur Misstrauen – es war eine paranoide, gefährlich aufgeladene Stimmung. Jeder Schritt des Gegners wurde als möglicher Vorbote eines Erstschlags gedeutet.

In den USA regierte Ronald Reagan – ein Mann mit klarer Rhetorik: Die Sowjetunion sei das „Reich des Bösen“, der Westen müsse aufrüsten, abschrecken, dominieren. Die Strategic Defense Initiative – später spöttisch „Star Wars“ genannt – kündigte eine neue Ära technologischer Überlegenheit an. Moskau fühlte sich in die Ecke gedrängt.

In Europa hatte die NATO im Rahmen des sogenannten Doppelbeschlusses begonnen, neue Mittelstreckenraketen zu stationieren – Pershing II und Cruise Missiles –, die Moskau binnen zehn Minuten erreichen konnten. Für die Sowjets wirkte das wie ein Finger am Abzug.

Und dann geschah im September das Unvorstellbare: Korean-Air-Flug 007, ein ziviles Passagierflugzeug auf dem Weg von New York nach Seoul, geriet in den sowjetischen Luftraum – und wurde abgeschossen. 269 Menschen starben. Die westliche Empörung war riesig, die sowjetische Führung mauerte – und die Eskalationsspirale drehte sich weiter.

In dieser hochgradig angespannten Lage übte die NATO wenige Wochen später den sogenannten Able Archer 83: ein Manöver, das einen Atomkrieg realistisch simulierte – inklusive Kommunikationsketten, Alarmstufen und Verschlüsselungscodes. Die Übung war so glaubwürdig, dass sie in Moskau als möglicher Deckmantel für einen echten Erstschlag wahrgenommen wurde.

Die Sowjetunion reagierte mit höchster Alarmbereitschaft. Das Misstrauen war vollkommen. Und inmitten dieser Lage – von außen kaum sichtbar – saß ein Mann in einem unterirdischen Bunker vor Monitoren, bereit, bei Bedarf das Ende der Welt zu melden. Er wusste nicht, dass genau dieser Moment kommen würde. Aber er kam.

Die Eskalation: Fehlalarme, Automatismen – und eine Welt am Abgrund

Die Logik des Kalten Krieges beruhte auf einer simplen, grausamen Gleichung: Wer zuerst schießt, stirbt auch. Das Konzept nannte sich „Mutual Assured Destruction“, kurz: MAD – gegenseitig zugesicherte Vernichtung. Es sollte abschrecken, aber in Wahrheit machte es alles nur gefährlicher.

Denn je kürzer die Reaktionszeiten wurden, desto stärker verlagerte man die Entscheidung über Leben und Tod in die Hände von Maschinen. Frühwarnsysteme, Satelliten, Computerprogramme – sie sollten schneller urteilen als ein Mensch. Aber sie konnten nicht denken.

Und so kam es im Herbst 1983 zu einer Verkettung von Wahnsinn und Routine. Während das NATO-Manöver Able Archer 83 im Westen als Planspiel galt, löste es in Moskau Panik aus. Die Sowjets hatten in den Jahren zuvor ein neues Frühwarnsystem aufgebaut – „Oko“, ein Satellitenverbund, der Raketenstarts direkt aus dem All erkennen sollte. Noch unausgereift, aber bereits im Dienst.

Oko war hochmodern, aber anfällig. Es wertete Lichtsignale, Flugbahnen und Infrarotmuster aus. Doch was, wenn es sich täuschte? Was, wenn Sonnenreflexionen auf den Wolken wie Raketenstarts aussahen?

Niemand hatte diese Frage ernsthaft durchgespielt – bis zur Nacht des 26. September 1983.

Denn in dieser Nacht, gegen Mitternacht, registrierte Oko einen Start aus den USA. Eine einzelne Interkontinentalrakete – dann vier weitere. Fünf nukleare Sprengköpfe im Anflug auf die Sowjetunion. Das System schlug Alarmstufe Rot. Auf den Monitoren blinkten die Wörter: Raketenstart erkannt. Angriff im Gange.

Der nächste Schritt wäre klar gewesen: Petrow, diensthabender Offizier im Bunker von Serpuchow-15, hätte den Vorfall melden, die Kette aktivieren und den Befehl weiterleiten müssen. Innerhalb von Minuten wären Dutzende sowjetische Raketen gestartet worden. Es hätte kein Zurück mehr gegeben.

Der 26. September 1983 – Die Nacht, in der alles hätte enden können

Es ist kurz nach Mitternacht. Der Raum ist künstlich beleuchtet, flach, kühl, funktional. Stanislaw Petrow sitzt vor einer Wand aus Monitoren, Schaltern und Alarmsystemen. Um ihn herum: Gleichförmigkeit, leises Summen, der Geruch von Metall und abgestandener Luft. Die Nacht ist still – bis auf den Klang eines Lebens, das auf den Rhythmus der Maschine abgestimmt ist.

Dann: ein schrilles Signal. Rot auf dem Bildschirm.

START. ALARM.

Eine Rakete. Aus den USA. Im Anflug.

Dann: vier weitere.

Der Bildschirm schreit: Nuklearer Angriff – bestätigen.

Der Alarmpegel ist eindeutig. Die Technik hat gesprochen. Der Protokollweg ist klar: melden, weiterleiten, Vergeltung auslösen.

Stanislaw Petrow steht auf. Seine Hand ist ruhig, aber sein Herz rast. Er sieht die Zahlen. Er sieht die Flugbahn. Er sieht die Zeit bis zum Einschlag. Zwanzig Minuten. Nicht mehr.

Doch er sieht noch etwas anderes: Logik.

„Fünf Raketen? Warum nur fünf? Warum nicht Hunderte, wenn es ein Erstschlag sein soll?“

Er denkt – in einem System, das nicht zum Denken gedacht ist.

Die Vorschriften sagen: weiterleiten.

Doch er sagt sich: abwarten.

Ein Kollege fragt: „Was machen wir?“

Petrow antwortet nur: „Es ist ein Fehler. Ich melde es nicht.“

In diesem Moment hätte alles auf ihn zurückfallen können.

In der Sowjetunion galt Ungehorsam nicht als zivile Tugend – sondern als potenzielle Sabotage. Wer einen Atomangriff nicht meldet und sich irrt, riskiert sein Leben – im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab Berichte über Hinrichtungen für weit geringere „Versäumnisse“. Und doch entschied er sich für das Risiko. Für die Verantwortung. Für den Zweifel.

Minuten vergehen. Keine Explosionen. Kein Lichtblitz am Horizont. Kein Einschlag.

Die Raketen existierten nicht.

Es war ein Fehlalarm – Sonnenlicht auf hochfliegenden Wolken, falsch interpretiert von einem neuen System, das niemand vollständig verstand.

Stanislaw Petrow bleibt ruhig. Niemand applaudiert. Niemand dankt.

Die Nacht endet still. Die Welt lebt weiter – nur sie weiß es nicht.

Doch er zögerte.

Noch wusste niemand, was in seinem Kopf vorging. Noch stand die Welt – aber nur für einen winzigen, stillen Moment.

Stanislaw Petrow, der die Welt rettete – und dafür fast bestraft wurde

Stanislav Jewgrafowitsch Petrow war kein Held im Kinoformat. Kein Mann mit Uniformglanz oder Siegestrophäen. Er war ein Techniker. Ein Denker. Ein Mensch, der einfach seinen Verstand benutzte – in einem Moment, in dem alle von ihm verlangten, nicht zu denken, sondern zu gehorchen.

Geboren 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, als Sohn eines Kampfpiloten, wuchs Stanislaw Petrow mit einer tiefen Ambivalenz zur Militärmaschinerie auf. Er studierte Ingenieurwissenschaften, spezialisierte sich auf Luft- und Raumfahrttechnik und trat später in den Dienst der sowjetischen Luftverteidigung ein – nicht aus Überzeugung, sondern aus Pflicht.

Er war kein linientreuer Offizier. Kollegen beschrieben ihn als zurückhaltend, manchmal sogar widerspenstig gegenüber Autoritäten, aber analytisch brillant. Einer, der lieber Fragen stellte, als Befehle zu wiederholen. Vielleicht war es genau das, was ihn in jener Nacht rettete – und mit ihm die ganze Welt.

Denn was Petrow in der Nacht vom 26. September 1983 tat, war nicht einfach nur ein Abweichen vom Protokoll. Es war eine Entscheidung gegen ein ganzes System. Gegen die Logik des Kalten Krieges, gegen die Reaktionsketten, gegen das Vertrauen in Maschinen – und für die Vernunft. Für das Leben.

Er hätte hingerichtet werden können.

Er hätte in ein Arbeitslager verschwinden können.

Er hätte als Vaterlandsverräter gebrandmarkt werden können.

Und trotzdem sagte er: „Ich melde es nicht. Ich glaube, es ist ein Fehler.“

Das ist Heldentum.

Nicht mit Waffen. Nicht mit Ruhm. Sondern mit einem einzigen, mutigen Akt des inneren Widerstands.

Stanislaw Petrow hatte nichts davon. Keine Orden. Keine Beförderung. Kein Denkmal.

Stattdessen wurde er versetzt, später frühpensioniert, und lebte fortan still – in einer kleinen Wohnung bei Moskau, vergessen vom Staat, dem er den Untergang erspart hatte.

Er selbst sagte später in einem seltenen Interview:

„Ich bin kein Held. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe einfach gedacht.“

Doch genau das ist der Punkt: In einer Welt, die nicht mehr denkt, wird Denken zur Heldentat.

Das Schweigen danach – und die späte, beschämte Anerkennung

Die Welt drehte sich weiter. In Moskau, in Washington, in Berlin, London und Paris ging der Tag nach dem 26. September 1983 so weiter wie jeder andere. Niemand wusste, wie knapp das Ende gewesen war. Niemand wurde alarmiert, niemand gewarnt, niemand dankte.

Auch Stanislaw Petrow wurde nicht gefeiert.

Er wurde verhört.

Seine Entscheidung wurde zwar im Nachhinein als „nicht falsch“ eingestuft, aber gleichzeitig als „Verstoß gegen das Meldeprotokoll“ notiert.

Das sowjetische System war nicht darauf ausgelegt, Helden des Gewissens zu ehren. Es war darauf ausgelegt, Gehorsam zu erzwingen.

Stanislaw Petrow wurde nicht belohnt, sondern versetzt.

Man entzog ihm das Kommando. Später wurde er frühzeitig in den Ruhestand geschickt – offiziell aus gesundheitlichen Gründen.

Inoffiziell: man wollte ihn loswerden.

Er durfte über das Ereignis nicht sprechen. Nicht mit Kollegen, nicht mit Journalisten, nicht einmal mit seiner Familie. Jahrzehntelang lebte er mit dem Wissen, dass er das Unvorstellbare verhindert hatte – und dass niemand es erfahren durfte.

Erst 1998 – 15 Jahre später – wurde der Vorfall durch einen pensionierten sowjetischen General, Juri Votinzew, öffentlich gemacht. Die Welt war fassungslos. Und beschämt.

Doch selbst dann geschah: fast nichts.

Ein paar westliche Friedenspreise.

Eine Einladung nach New York.

Ein Dokumentarfilm (The Man Who Saved the World, 2014), in dem Petrow – sichtlich gebrochen, leise, aber klar – seine Geschichte erzählte. Und das war’s.

Kein Denkmal. Kein Gedenktag. Kein Schulbuchkapitel.

In Russland blieb er ein Niemand.

Seine Frau starb 1997. Er lebte allein, zurückgezogen, mit einer mageren Pension. 2017 starb er – still, unbemerkt, vergessen. Erst Wochen später bemerkte jemand, dass er tot war.

Stanislaw Petrow rettet die Welt – und stirbt einsam in einem Plattenbau.

Was wir vergessen – und woran wir uns erinnern sollten

Stanislaw Petrow hatte keine Bühne. Keine Kameras. Kein Netzwerk hinter sich. Er hatte nur einen Stuhl, ein paar Bildschirme – und einen Moment. Einen Moment, in dem er sich entscheiden musste, ob er gehorcht – oder denkt.

Er hat gedacht.

Und damit hat er bewiesen, dass es in der dunkelsten Stunde nicht Systeme sind, die uns retten. Auch keine Expertenrunden, keine Paragrafen, keine Leitartikel. Sondern Menschen, die den Mut haben, selbst zu sehen – und zu handeln.

Heute leben wir in einer Welt, in der wieder viele Systeme sehr laut sprechen. Algorithmen, Autoritäten, Ideologien – sie sagen uns, was wir denken sollen, was richtig ist, was falsch. Wer Freund ist, wer Feind. Was man glauben darf – und was nicht mehr gefragt ist.

Und doch bleibt am Ende alles wieder eine Frage an den Einzelnen.

Bin ich bereit, zu widersprechen?

Nicht aus Trotz, sondern aus Gewissen.

Bin ich bereit, dem eigenen Verstand zu trauen, wenn alle anderen schon genickt haben?

Bin ich bereit, den Preis zu zahlen, wenn ich nicht mitlaufe?

Stanislaw Petrow hat diese Frage mit „Ja“ beantwortet – ohne darüber zu reden, ohne sich zu inszenieren.

Und gerade deshalb ist er so gefährlich für jede Ideologie. Weil er zeigt, dass man richtig handeln kann – ganz allein.

Vielleicht werden wir nie in solch einer Entscheidung stehen wie er. Aber vielleicht doch.

Vielleicht ist unsere Rakete eine öffentliche Meinung, die niemand hinterfragt.Vielleicht ist unser Alarm ein Befehl von oben, der sich falsch anfühlt.

Vielleicht sind wir plötzlich an der Stelle, wo niemand sonst etwas sagt – und wir es müssten.

Dann gilt es, sich zu erinnern:

Die Welt lebt noch,

weil ein Mensch an einem Ort, den niemand kennt,

in einem Moment, den keiner sah,

einfach das Richtige getan hat.

Und wenn das möglich war – dann ist es auch heute möglich.

Vielleicht nicht in der Größe, aber im Prinzip.

Vielleicht nicht mit dem Schicksal der Welt – aber vielleicht mit dem Schicksal eines Menschen.

Oder einer Wahrheit. Oder eines stillen Widerstands.

Das ist es, was bleibt.

Nicht der Alarm. Nicht das Protokoll.

Sondern der Mensch, der „Nein“ sagt, wenn alle anderen schweigen.

Ein Denkmal, das wir selbst sein müssen

Stanislaw Petrow hat nie danach verlangt, berühmt zu sein.

Er wollte kein Held sein, kein Name in Geschichtsbüchern, kein Symbol.

Er wollte einfach nur das Richtige tun – in einem Moment, in dem es niemand von ihm erwartete.

Und genau deshalb sollte in jeder Stadt der Welt ein Denkmal von ihm stehen.

Nicht, weil er groß sein wollte. Sondern weil er groß geworden ist – durch die einfachste, schwerste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann: zu denken, wo andere gehorchen.

Vielleicht wird es diese Denkmäler nie aus Stein geben.

Aber wir können sie in uns selbst errichten.

Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, nicht mit der Masse zu gehen,

jedes Mal, wenn wir unsere Stimme benutzen, obwohl es unbequem ist,

jedes Mal, wenn wir nicht auf das System hören, sondern auf das Gewissen,

richten wir eines dieser unsichtbaren Denkmäler auf – still, aber unzerstörbar.

Vielleicht können wir Petrow nicht danken.

Aber wir können sein Vermächtnis leben.

Und wenn der Moment kommt – vielleicht ganz anders, kleiner, leiser –

dann erinnern wir uns:

Es reicht ein Mensch, der klar sieht.

Es reicht ein Nein, zur richtigen Zeit.

Es reicht ein Gewissen, das den Mut hat, stehenzubleiben, wenn alle laufen. Das Richtige zu tun, auch wenn es niemand sieht.

Das ist das Denkmal, das zählt.

Und vielleicht ist es das Einzige, das je wirklich Bestand hat.

Immer auf dem Laufenden bleiben